来源:光明网-《光明日报》时间:2025-08-25

【深入学习贯彻党的二十届三中全会精神·中国式现代化·深化文化体制机制改革】

光明日报记者 杨珏 李建斌

山西省晋城市沁水县嘉峰镇东南部的尉迟村,是一个以唐代大将尉迟恭命名的小村庄,也是“人民艺术家”赵树理的故乡。

走进赵树理故居西厢房,一张不过三尺见方的木桌上摆着一盏煤油灯,玻璃罩上还残留着烟熏的痕迹。赵树理就是坐在这张小桌前,就着豆点的灯光,用沾满泥土的笔,勾勒出众多喜闻乐见的人物形象。正是这些扎根土地的文字,开创了“山药蛋派”先河,播撒下“为人民写作”的文学基因,更成为三晋文学的精神底色。

从“文摊文学”的朴素初心,到今日“文学晋旅”的多元探索,山西文艺界始终坚持以人民为中心的创作导向,在实践中注重出成果与出人才并重、抓作品与抓环境协同,不断优化文艺创作生产的服务、引导与组织机制。对经典的重温、对人才的培育、对生态的营造,正推动山西的文脉在新时代沃土中扎得更深、长得更壮。

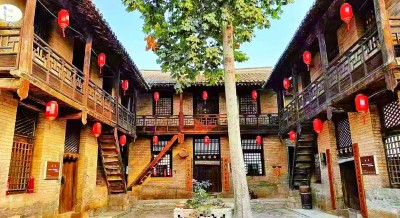

赵树理故居。资料图片

经典,连接历史与当下

今年4月,第四届全民阅读大会在山西太原举行。作为大会核心亮点,“重读赵树理”系列主题活动在三晋大地火热铺开:读书交流分享碰撞思想火花,线上阅读积分赛点燃参与热情,“人民艺术家赵树理展”再现大家风范……20余场活动,深情回望并重温赵树理文学。

今日重读赵树理,便是重拾那份“活的灵魂”——它源于人民最真实的生活与情感,最终回归服务人民、解决现实问题、创造美好生活的实践。重读,不仅为重温经典,更为汲取连接历史与当下、贯通文学与生活的力量。正如山西省文联主席葛水平所诠释的:“当人们今天重读赵树理,或许能从中触摸到文学最本真的力量:它不必高高在上,而应俯身倾听土地的声音;它不必艰深晦涩,而应用大众的语言传递时代的脉动。真正的经典永远生长在人民的土壤里。”

新中国成立后,赵树理大部分时间在晋东南农村生活,他认为一个作家应该把生活当作大海。沉在生活之中,是他的宝贵创作经验,也是他的创作实践能够在当下得以运用的一个重要原因。在中国赵树理研究会会长杨占平看来,赵树理的选择,既是为了获取鲜活的创作素材,更是为了与农民一道寻找摆脱贫困、过好日子的现实路径。

作为赵树理的故乡,近年来,当地将赵树理作品中化解生活矛盾的具体办法进行总结提炼,再运用到现实生活之中,形成“赵树理调解法”。比如从《三里湾》作品中,归纳出“常有理”“惹不起”“铁算盘”“能不够”“小反倒”“糊涂涂”六个具有鲜明特征的典型形象。用老百姓自己的话,说他们能懂的理,解他们心里的难,这些方法在工作中使用起来颇有效果。

如今,在基层治理的“最后一公里”,赵树理的“问题意识”与深刻洞察,正转化为化解矛盾的“金钥匙”。

“文学照进创想”——山西作家王芳(右)新书《戏中山河》分享会晋祠活动现场。资料图片

前段时间,山西省晋城市沁水县嘉峰派出所民警杨帆遇到了一件看似两难的事。嘉峰镇殷庄村宋大姐停在路边的小轿车,被洒水车司机老刘拉拽水管时,不小心弄上了泥浆。双方各执一词,宋大姐拿起手机就报了警。

接到报警后,杨帆用“赵树理调解法”三下五除二就将难题轻松化解,“‘先放气后说理’,让宋大姐诉诉委屈;‘先看戏后说事’,和他们唠唠上个月邻村三轮车刮轿车的事儿;‘先算账后了事’,最后给两边算算经济账,找到解决方案。”

当沁水民警以“赵树理调解法”巧解邻里心结,当人工智能将《小二黑结婚》的经典场景注入动画新生,当树理书斋响起琅琅书声——赵树理笔下的乡土中国,正澎湃着不竭的生命力。

“深入生活,扎根人民”的传统代代相传

“我年轻的时候,阳泉就是一个煤炭城市,几乎所有东西都和煤炭有关。现在,阳泉开始从一个煤炭城市变成环境整洁优美的宜居城市。”在阳泉娘子关电厂工作近30年的科幻作家刘慈欣,其创作始终与山西工业变迁同频。

刘慈欣的作品《地火》中,矿工群体在技术灾难中的挣扎,折射出对资源型城市命运的思考;《三体》中“古筝行动”的冷酷理性,亦暗含对工业文明伦理的叩问。2015年,《三体》获得被誉为科幻界“诺贝尔奖”的雨果奖,这部被称为中国科幻文学的里程碑之作,正是诞生在刘慈欣的故乡阳泉娘子关。

诗人张二棍同样扎根山西。1982年,他出生在山西偏远村庄,曾是常年奔波于荒郊野外的地质队员。“二棍”本是他的外号,后来成了伴随创作的笔名。

“要一群好客的麻雀/领回一个腊月赶路的穷人/要他暖一暖 再上路”……无论是广袤土地,还是深沉人间情感,张二棍的诗句总能直抵生活与心灵,以质朴文字刻画真实动人的故事。

“从改革开放初期的‘晋军崛起’到新时代的‘新时代文学晋旅’,文学艺术手法不断进步,但山西作家‘深入生活,扎根人民’和‘为人民写作’的传统始终代代相传。”山西省作协主席李骏虎说,自赵树理开创“文艺大众化”方向,“山药蛋派”奠定的现实主义传统,便如主线贯穿山西作家创作脉络。

20世纪70年代末到80年代中期,伴随思想解放浪潮,山西文坛迎来突破。作家们既继承赵树理、马烽等老一辈直面现实、关注民生的传统,又锐意求新探索个性化艺术表达,创作出一批主题深刻、手法多样的作品,掀起“晋军崛起”的强劲浪潮。

“晋军崛起”后,山西文学接力棒持续传递,逐渐形成以60后为主力、更年轻一代为梯队的“三晋新锐作家群”。他们扎根当下现实,融入鲜明个性,影响力日益扩大:葛水平、李骏虎、吕新获鲁迅文学奖,张锐锋获中宣部“五个一工程”奖……

2022年,山西省作协启动“新时代文学晋旅”品牌建设,成为继“山药蛋派”“晋军崛起”“三晋新锐作家群”后,推动山西中青年作家队伍建设的重要举措。山西作协三年来连续在《小说选刊》《十月》推出文学晋旅作品专辑,以及与山东作协共同在《青岛文学》开设年度作品展专栏。与中国作协创研部联系召开张锐锋、吕新等名家新作研讨会。如今,“新时代文学晋旅”主力作家微信群内分享新作、奖项喜讯频传,你追我赶的创作氛围浓厚,持续印证着山西文学“出精品、出人才”的活力。

让好作品“破圈”,抵达更广大读者

走进山西省作家协会的“作家活动室”,数位作家与评论家正以扇形围坐于新作品作者身旁。

为了跟作家朋友们一起打磨精品力作,李骏虎把办公室搬到了活动室对面。“这40多平方米的活动室就是作品的‘炼金炉’。”他指着墙上“扇形批评会”条幅说,“作家带初稿来,我们组织批评会‘把脉’,改一轮再来一轮,直到字里行间都透着‘筋骨’,才敢往刊物、出版社送。”这方小天地成为“名家精品孵化室”,以反复打磨的较真劲儿,让作品既接得住大地的温度,又扛得起时代的重量。

为了让好作品“破圈”,抵达更广大的读者,山西省作协推出《机关青年干部联系重点作家制度》——青年干部既当“宣传员”,对接新媒体、电视台、电台举办新书发布会、分享会;又做“联络员”,促成省作协与山西综改区、出版集团、广电局等深度合作。

于是,“新时代文学晋旅”丛书发布会开进了创业中心;“山西好书”在全民阅读大会上圈粉众多;山西省作协会员编剧的《战狼》系列和《县委大院》等一批作品频登热搜;山西省网络作家获“阅见非遗”主题征文金奖、“文荣奖”最佳青年剧集编剧奖等奖项。

面对文艺从“为大众”到“写大众”再到“大众写”的新态势,作为现实主义创作重镇的山西,在新文学领域尤其是科幻文学和网络文学领域成绩瞩目。山西科幻文学异军突起,网络文学作者云集,注册作家达5.2万多人,成为新大众文艺的生力军。去年,山西省作协成立以刘慈欣为主任的科幻文学专业委员会,今年还将成立山西网络作家协会,为“大众写”构建坚实支撑。

与此同时,山西建立基层文联和作协向省作协《山西文学》《黄河》每月推荐一篇好作品的“直通车”制度,让隰县梨农作家辛月祥等一批优秀基层作者有了展示平台。会员发展、外出培训、出版扶持等资源向基层倾斜,举办山西文学周、“赵树理文学奖”“西戎文学奖”颁奖典礼等活动,赋予基层文学“高光时刻”。

山西还出台了《山西省优秀原创文学作品扶持激励办法》,从2025年起,省财政厅每年拨付350万元专项资金,对上一自然年度,在规定范围内发表、转载、获奖等文学作品,以及入选省作协重大主题创作计划且发表或出版的原创文学作品进行奖励。

书香社会建设是涵养全民文学生态的根基。晨光初绽,山西太原文瀛公园内,刚吹奏完一曲的张大爷擦拭着萨克斯铜管说:“老伙计们,这曲就吹到这儿啦,那边城市书房开门了,我惦记着书里后面的情节,可得赶紧去瞅瞅。”他匆匆走向文瀛城市书房的背影,拉开了这座城市晨读的序幕。这样的场景,每天都在太原的街巷上演。

近年来,山西省作协积极开展文学阅读推广工作,在公共文化机构举办各类文学讲座、好书分享会等活动近百场,支持全省各地文学志愿队伍开展文学活动,捐赠图书超5000册,受众数万人次。同时开展“文学志愿·读书驿站”授牌工作,已建站300多处,将“山药蛋派”的精神火种和新一代作家的声音,播撒到更广阔的天地。

《光明日报》(2025年08月25日 05版)